Face au climat, l’Afrique ne peut plus être la grande oubliée

Climatosepticisme en Afrique : une entrave silencieuse à la justice climatique mondiale

L’Afrique est souvent décrite comme l’une des premières victimes du changement climatique. Des sécheresses plus fréquentes, une désertification galopante, des inondations meurtrières et une insécurité alimentaire chronique s’imposent comme les symptômes visibles d’un dérèglement planétaire dont elle est peu responsable. Pourtant, face à cette urgence, un paradoxe s’installe : le climatosepticisme, ce doute à l’égard du changement climatique ou de ses causes anthropiques, trouve un écho croissant dans plusieurs sociétés africaines. Contrairement à une idée reçue, ce scepticisme n’est pas simplement un mimétisme de tendances observées dans les pays du Nord. Il est profondément enraciné dans des dynamiques historiques, politiques et culturelles propres au continent. Loin d’être marginal, il influence les décisions politiques, les comportements sociaux, et la manière dont l’Afrique se positionne dans les négociations internationales. Cet article se propose d’explorer les manifestations multiples du climatosepticisme africain, d’en analyser les causes profondes, d’en évaluer les conséquences pour la justice climatique et d’esquisser des pistes concrètes pour une écologie politique authentiquement africaine.

Des formes multiples de scepticisme climatique enracinées dans des contextes locaux

Le climatosepticisme en Afrique se manifeste sous des formes variées, souvent imbriquées. Sur le plan politique, certains gouvernements relativisent l’urgence climatique ou l’instrumentalisent à des fins géostratégiques. Dans le Sahel, par exemple, où les conflits armés, le terrorisme et l’instabilité politique accaparent les priorités, les politiques climatiques sont souvent reléguées au second plan. En Afrique australe, certains discours officiels, notamment en Zambie ou au Zimbabwe, ont remis en question la responsabilité humaine dans les événements climatiques extrêmes, préférant invoquer des cycles naturels ou des malédictions spirituelles. Ce positionnement politique traduit souvent une méfiance à l’égard des agendas imposés par l’extérieur, perçus comme des instruments de domination néocoloniale plus que comme des leviers d’émancipation. Cette défiance se reflète également dans les hésitations à s’engager pleinement dans les forums climatiques mondiaux, où les pays africains peinent à imposer leurs priorités face aux grandes puissances industrielles.

Une tension persistante entre développement économique et contrainte environnementale

D’un point de vue économique, le climatosepticisme est alimenté par une tension entre impératifs de développement et contraintes environnementales. Dans des pays comme le Nigeria ou l’Angola, où les économies reposent largement sur l’exploitation des ressources fossiles, la transition énergétique est souvent perçue comme une menace pour la croissance et l’emploi. Les acteurs économiques locaux, soutenus parfois par des multinationales, résistent aux normes environnementales en arguant qu’elles freinent l’émergence. Dans l’espace francophone, cette contradiction est renforcée par le manque de financement climatique adapté aux réalités locales. Le scepticisme devient alors un réflexe de défense économique, un refus de prioriser l’écologie dans un contexte de rareté des ressources et d’inégalités structurelles. L’analyse de Aklin et Urpelainen (2013) sur les politiques énergétiques souligne que les pays en développement privilégient généralement la stabilité énergétique au détriment de la transition verte, confirmant cette tension.

La dynamique culturelle et spirituelle dans la réception des discours climatiques

Sur le plan social et culturel, le climatosepticisme prend la forme d’une résistance cognitive. Dans plusieurs régions d’Afrique centrale et de l’Ouest, des communautés rurales rejettent les discours climatiques considérés comme technocratiques, déconnectés de leur quotidien ou incompatibles avec leurs systèmes de croyances. Certaines traditions orales attribuent les désordres environnementaux à des déséquilibres spirituels ou à des fautes collectives, rendant difficile l’appropriation des explications scientifiques. En outre, dans les milieux religieux, certains leaders influents propagent des messages niant la gravité du changement climatique ou prônant l’attentisme, estimant que seul Dieu détient le pouvoir de transformer la nature. Cette perspective, bien que minoritaire, a un impact significatif sur la perception du climat par des millions de croyants. Une étude publiée par la revue Climate and Development (Jinnah, 2019) met en lumière ce lien entre foi religieuse et perceptions climatiques en Afrique subsaharienne, révélant l’importance d’une approche culturellement sensible.

Médias, désinformation et fragmentation de la connaissance scientifique

Les médias jouent également un rôle ambivalent. Si certains contribuent à la vulgarisation scientifique et à la sensibilisation, d’autres diffusent des messages contradictoires, parfois influencés par des intérêts politiques ou commerciaux. Des chaînes locales, en Afrique de l’Est notamment, relayent des contenus niant le changement climatique ou diffusent des interprétations erronées des rapports du GIEC. Cette confusion informationnelle nourrit un climat d’incertitude, propice au scepticisme et à l’inaction. De plus, la faible présence de journalistes scientifiques formés aggrave le problème, laissant la place à des récits simplistes, sensationnalistes, voire climatosceptiques. Selon une enquête menée par le Pan African Climate Justice Alliance (PACJA, 2021), plus de 60 % des journalistes interrogés admettent ne pas avoir reçu de formation spécifique sur les enjeux climatiques.

Des racines historiques profondes et une injustice climatique persistante

Pour comprendre ces formes multiples de climatosepticisme, il est essentiel d’en explorer les racines. L’héritage colonial a laissé des traces profondes dans les rapports entre populations africaines et politiques environnementales. La conservation punitive, l’exclusion des communautés locales des aires protégées, et l’imposition de modèles de gestion des ressources sans consultation ont engendré une méfiance durable. Cette défiance est renforcée par les fractures Nord-Sud : alors que l’Afrique est responsable de moins de 4 % des émissions mondiales, elle supporte les coûts les plus élevés du changement climatique. Cette injustice alimente un ressentiment légitime, souvent exprimé par des questions telles que : « Pourquoi devrions-nous payer pour des crimes que nous n’avons pas commis ? » (voir IPCC AR6, 2023).

Une marginalisation scientifique qui nourrit le doute et la résistance

Cette asymétrie se double d’une marginalisation scientifique. La plupart des modèles climatiques, des rapports de recherche et des scénarios de transition sont conçus dans le Nord, avec une faible implication des chercheurs africains. Cela renforce la perception d’une science importée, peu adaptée aux contextes locaux. Le climatosepticisme devient alors un acte de résistance intellectuelle, voire politique. À cela s’ajoute le rôle structurant des lobbys extractivistes, très présents dans les pays riches en ressources. Ils exercent un pouvoir considérable sur les décisions publiques, contribuant à discréditer les politiques climatiques ou à les vider de leur substance. Les travaux de Okereke et al. (2021) soulignent l’influence de ces acteurs dans la dilution des ambitions climatiques nationales.

Des conséquences politiques, institutionnelles et financières inquiétantes

Ces dynamiques ont des conséquences lourdes sur l’action climatique en Afrique. Le retard pris dans la mise en œuvre des politiques de résilience, la faible appropriation des plans nationaux d’adaptation, et l’insuffisante participation des délégations africaines aux COP traduisent une forme de désengagement. Pire, la méfiance envers la finance climat compromet l’accès aux fonds pourtant cruciaux pour les pays vulnérables. Les bailleurs internationaux, confrontés à une faible capacité d’absorption et à la crainte de corruption, peinent à débloquer des ressources à grande échelle. Ce cercle vicieux entretient une perception d’injustice et renforce le scepticisme initial. Le rapport 2022 du Climate Policy Initiative indique que seulement 3 % des financements climatiques mondiaux atteignent l’Afrique, malgré son exposition extrême.

Pourtant, des initiatives émergent, portées par des acteurs étatiques, civils et internationaux. Des pays comme le Maroc, le Kenya ou le Rwanda montrent la voie, avec des politiques climatiques ambitieuses et relativement bien ancrées. Des ONG locales innovent en matière d’éducation environnementale, d’agroécologie et de plaidoyer climatique. Des mouvements de jeunesse, comme ceux affiliés à Fridays for Future Africa, créent de nouveaux récits, ancrés dans les réalités africaines, décolonisés et porteurs d’espoir. Toutefois, ces efforts restent insuffisants sans un soutien structurel, une reconnaissance des savoirs endogènes et une refonte des partenariats internationaux. Le rapport du Groupe de réflexion South Centre (2023) appelle à un renforcement des capacités locales et à une diplomatie climatique africaine plus affirmée.

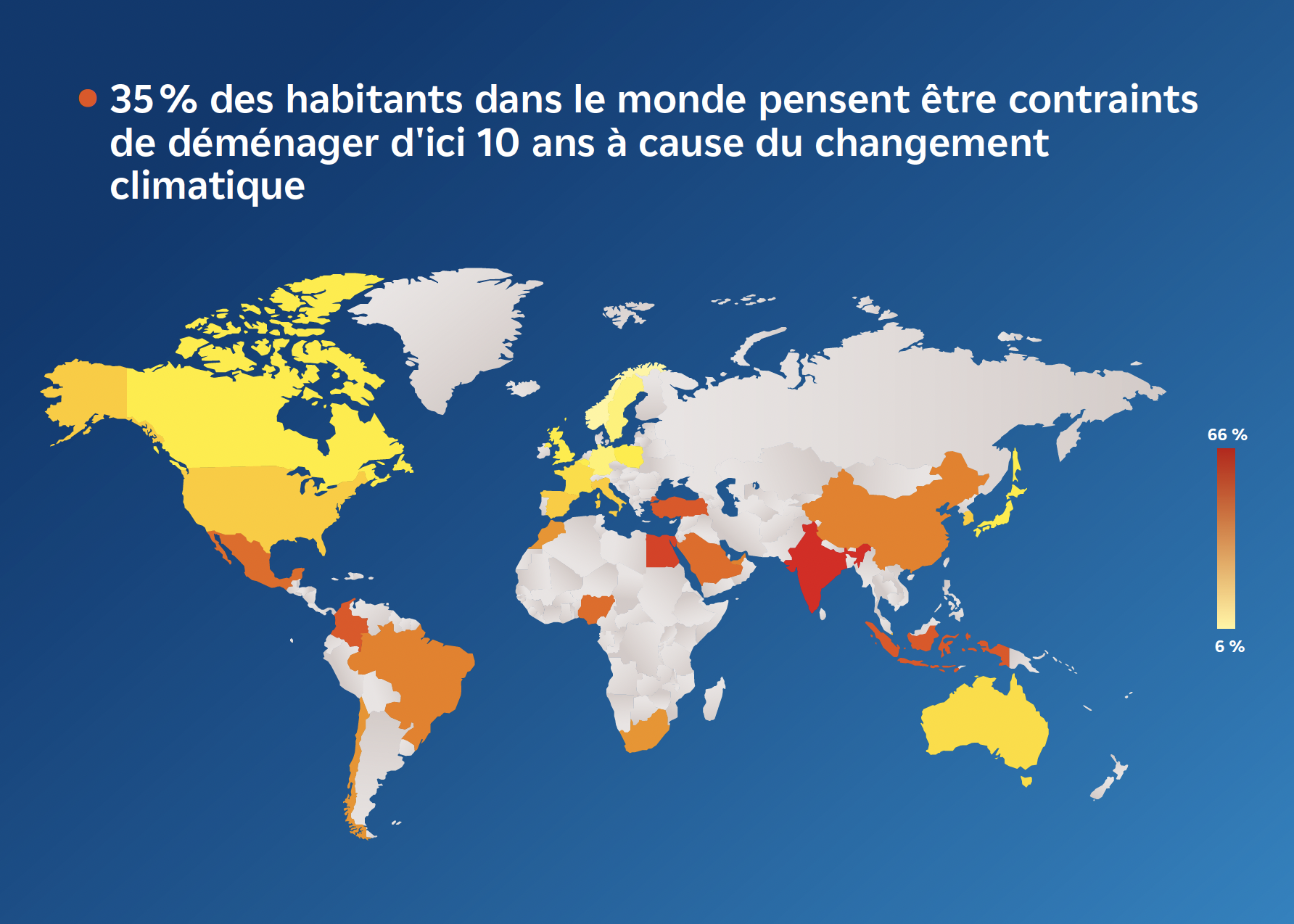

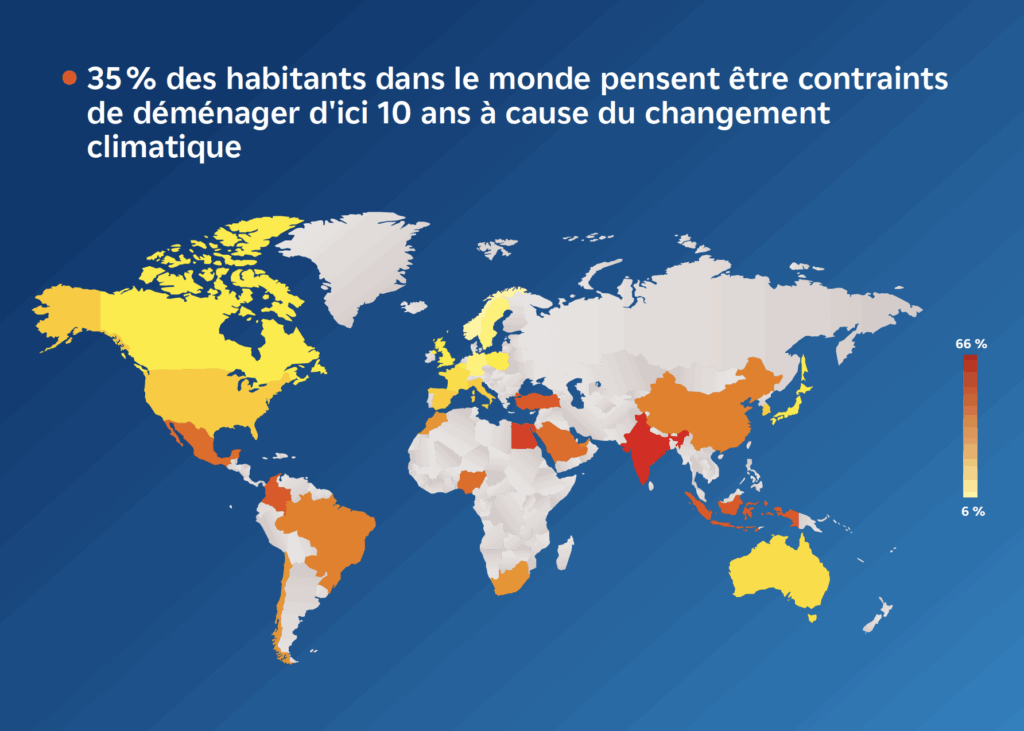

La peur de devoir quitter son lieu d’habitation et d’être confronté aux migrations climatiques

Un sondage IPSOS révèle une peur croissante et significative des migrations climatiques à travers le monde. Dans les pays du Sud, particulièrement en zone équatoriale, plus de la moitié de la population craint de devoir changer de lieu de vie à cause du dérèglement climatique. Cette appréhension est particulièrement forte en Inde (66%), en Égypte (62%) et en Indonésie (57%).

Bien que moins prononcée, cette crainte existe aussi dans les pays du Nord, où plus de 20% des habitants en Italie, Espagne, États-Unis et France l’envisagent. En France, 8% des sondés sont même certains de ne bientôt plus pouvoir vivre là où ils résident actuellement. Ce sondage souligne une prise de conscience mondiale de l’impact direct du changement climatique sur nos vies et nos lieux de vie.

Une transition écologique souveraine, inclusive et durable

Face à ces constats, plusieurs recommandations s’imposent. Il est urgent d’intégrer l’éducation climatique dans les curricula nationaux, en la rendant accessible, contextuelle et multilingue. La reconnaissance des savoirs locaux, loin d’être folklorique, doit devenir un pilier des stratégies d’adaptation. Les gouvernements africains doivent renforcer leur diplomatie climatique, en formant des négociateurs, en consolidant les coalitions régionales et en investissant dans la production scientifique locale. Les médias, quant à eux, doivent être formés et soutenus pour produire une information de qualité, indépendante et ancrée dans les réalités du terrain. Enfin, les institutions internationales doivent revoir leurs approches, en privilégiant la co-construction, la transparence et la redevabilité partagée. C’est à ce prix que pourra émerger une écologie politique panafricaine, enracinée, critique et ambitieuse.

Pour conclure : briser le scepticisme, construire une souveraineté climatique africaine

En somme, le climatosepticisme en Afrique est un phénomène complexe, qui ne peut être réduit à un simple refus de la science. Il est le miroir d’une histoire faite de dominations, d’un présent marqué par les urgences multiples, et d’un avenir incertain. Le dépasser implique de repenser les rapports entre le Nord et le Sud, de redonner voix aux invisibles, et de construire une transition juste, inclusive et souveraine. Car l’Afrique, loin d’être le maillon faible, peut devenir le fer de lance d’une nouvelle gouvernance climatique mondiale, fondée sur la solidarité, la dignité et l’espoir.